Comme vous l’indiquez dès l’ouverture de l’ouvrage, Ridley Scott place « la question de l’homme » et « de sa fin prochaine » (p. 5) au cœur de son cinéma. En ce sens, seriez-vous d’accord pour dire que Scott est l’auteur d’une sorte d’anthropologie critique ? Non qu’il s’agisse de critiquer l’humain (même si cette orientation n’est pas absente de l’œuvre du cinéaste), mais plutôt d’envisager l’humain dans son rapport au non-humain ou à l’inhumain : l’homme y est toujours saisi à la limite de son propre équilibre, à la bordure de ce qui menace de le démembrer, au seuil critique de son abolition dans le chaos ou, au contraire, de son dépassement salvateur dans une forme d’existence proprement « posthumaine ». Le caractère « monstrueux » de son cinéma ne vient-il pas de là ? De ce qu’il considère l’humain non pas comme une forme d’existence stable, vouée à persévérer invariablement dans son être, mais bien plutôt comme une forme incertaine, en devenir, ouverte à toutes les transformations possibles ?

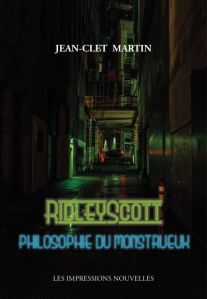

« Ridley Scott. Philosophie du monstrueux », Jean-Clet Martin (Les Impressions Nouvelles, octobre 2019)

Jean-Clet Martin : En effet, et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles il serait un peu prématuré de confondre la post-humanité avec le transhumanisme. Le transhumanisme n’est pas du tout la fin de l’homme et de ses colonisations historiquement désastreuses. Il promet la poursuite d’une accumulation néo-libérale. Autant de moyens qui donneraient à ceux qui en ont le pouvoir la possibilité de détourner toutes les ressources planétaires vers leur seule existence pour s’imposer au-delà de leur temps ! Ridley Scott, ce n’est évidemment pas ça, et loin de lui l’idée de saluer les vieux débris qui auraient à cœur de jouer une prolongation de leur rancœur. Des oligarques détestables qu’il dénonce dans Blade Runner autant que dans Prometheus. Le néo-libéralisme – et le transhumanisme qui organise le capitalisme moderne en supposant que la vie également s’accumule – ne vise aucune transformation réelle de la situation dominante mais une perpétuation de ses privilèges au-delà d’une durée de vie ou de la vie d’une époque. Ce qui est sans doute la tyrannie ultime, un empire qui ne se contente plus seulement de conquérir l’espace mais qui vise une immortalité foncièrement égoïste.

D’aucuns me confondent, depuis Plurivers, avec un transhumaniste. Ce qui est absolument idiot, bien sûr. Je n’ai aucun goût pour l’humanisme, ni pour le transhumanisme qui en constitue l’accomplissement métaphysique au mauvais sens de ce mot. Il est donc question pour moi non seulement d’une anthropologie critique mais encore d’une critique de l’anthropologie ou de l’anthropomorphisme qui l’habite même quand il s’agit d’étudier des peuplades qu’il faut ramener sous un signifiant universel. A supposer même qu’il soit question d’une anthropologie soucieuse de sauver la planète ou d’en revenir à un contrat naturel en direction de l’animal, voire du chamanisme, la chose restera essentiellement lucrative, une croyance dans le pouvoir de l’homme régulateur de la planète, capable de jouer sur le thermostat climatique, bref c’est l’homme qui se sauve lui-même plus que la planète. Et donc Ridley Scott envoie promener majestueusement toutes ces illusions pseudo-scientifiques dès l’ouverture de Prometheus me semble-t-il puisque personne ne survivra à la « volonté de savoir ». Seule une femme et un androïde en réchapperont mais aucun brillant cerveau qui devait encadrer cette mission spatiale. Les « ingénieurs » eux-mêmes ne peuvent finalement rien et vont perdre les statues qu’ils ont élevées à leur propre gloire. Elles tombent les unes après les autres. Impossible de ne pas voir cette dimension critique de l’œuvre de Scott qui, pour cette raison, aura essuyé pas mal de quolibets de la part de journalistes supposés qui manquent évidemment de toute envergure. « Néocriticisme », tel est le nom qui conviendrait sans doute au livre que j’ai fait autour de Ridley Scott.

Il serait temps que disparaisse non pas la vie des humains que nous sommes mais l’image de l’Homme que nous incarnons par des représentants aussi étranges que Trump et tous ceux qui lui ressemblent. Ridley Scott n’a de cesse que de présenter un Trump pas trop malin et on dira la même chose des journalistes qui démontent l’œuvre de Ridley Scott, choqués par la déconstruction de certains poncifs. « Posthumanisme » est donc un concept Nietzschéen selon lequel l’Homme est ce qui doit être dépassé en découvrant d’autres ressources vitales, d’autres valeurs que celles de l’humanisme occidental. Zarathoustra n’est pas un héros qui nous ressemble, mais un sage oriental qui donne à Nietzsche l’occasion de croiser Delacroix par La mort de Sardanapale ou Le massacre de Scio qui n’ont rien de Grec ou de Latin… Et, dans Gladiator, Maximus va en Afrique. Il en revient avec des étrangers pour renverser l’Empereur Commode. Ce qui donnera bien sûr à un historien américain l’idée de comparer Ridley Scott à Ben Laden… Bon, c’est clair depuis longtemps que l’Homme est ce qui doit être dépassé au nom d’un mode d’existence plus juste, et c’est un motif qu’on peut noter dans tous les combats du cinéaste portant à l’écran des personnalités qui vont bien au-delà de ce qu’elles peuvent et au-delà du destin que nous fixent les représentants de l’Occident, incarnés dans l’Histoire la plus obscure de la métaphysique. Alors, bien sûr, dans le franchissement de cette limite, c’est en effet le chaos qui gronde, avec une vision du monstrueux, lequel nous entraîne évidemment à sortir de la normalité. La critique véritable, la critique de l’anthropologie est finalement comme le sait Deleuze inséparable d’une clinique, d’une tératologie que j’ai essayé de décrire à travers les signes du cinéma que nous propose l’œuvre incomparable de Ridley Scott.

En raison de l’importance qu’il accorde à cette thématique de la mutation, Scott n’est-il pas très proche d’un cinéaste comme Cronenberg ? Ne sont-ils pas tous les deux fascinés par les potentialités insoupçonnées du corps tout autant que par les déformations – souvent horrifiques – qu’il peut subir ? Par exemple, que devient l’organisme humain lorsqu’il est pris dans un devenir-insecte ou dans un devenir-mouche (La Mouche, 1986) ?

C’est vrai, j’aurais pu inclure Cronenberg dans mon approche qui passait davantage par Fritz Lang, Murnau, Kubrick, Terry Gilliam… Il y a également une mouche au début de Brazil qui vient décimer une lettre happée par une imprimante, laquelle fait sortir le nom de « Buttle » au lieu de « Tuttle » dans un devenir étrange, très Kafkaïen. Cronenberg, c’est un auteur intéressant dont j’aime bien le devenir-machine des corps qui par exemple s’encastrent dans des voitures, provoquent des accidents dans une érotique des pistons et des tôles froissées, notamment dans Crash. Sans parler de la dimension du jeu qui vient doubler le réel dans Existenz comme si un mode d’existence avait à voir avec le tirage du hasard et que la ventilation des vies pouvait s’intensifier par une descente dans le virtuel, dans le possible, dans des activations parallèles posées à la frontière, en dehors de l’être, Existenz proposant forcément un monde parallèle, une position limitrophe, une marge, un espace de liberté difficiles à intégrer dans les catégories figées de l’ontologie.

Le cinéma de Ridley Scott cependant ne focalise pas sur les jeux de mots, les mots valises. Il y a chez Scott une densité historique qui nous entraîne dans des aventures extrêmes, plus compactes, sans se balader à la surface des énoncés, ni dans le chevauchement de constructions trop littéraires, comme chez Roussel. Il y a une violence des personnages qui renouent avec l’action. Ce qui est nouveau, c’est que certaines actions, la vita activa, au lieu d’obéir à des finalités économiques ou pratiques, au lieu de restaurer une situation d’abord perturbée, au contraire, s’y enfoncent et produiront des contemplations associées, notamment dans Alien lorsque nous sommes sidérés par les étranges œufs qui avaient besoin de nous faire agir précipitamment pour envahir le Nostromo. Il y a dans le cinéma de Scott des régimes d’actions qui vont ouvrir des perceptions et des affections particulières. C’est l’action et non son interruption qui va produire des rêves, des moments de déconstruction pour laisser surgir des contemplations inédites, par exemple à travers un combat, un champ de bataille qui fait exploser les catapultes et voler la poussière. Voici que la vita contemplativa elle-même trouve un nouveau régime. C’est l’agent qui nous conduit vers des paysages incroyables, traversant les sables d’une planète sur laquelle toutes les finalités s’effondrent. De petites actions qui déraillent et s’enchaînent en nous faisant tomber de plus en plus bas vers l’impossibilité d’une résolution finale. L’action mène au pire. C’est me semble-t-il assez nouveau dans la forme très classique de l’efficience, de l’action souvent morale censée rétablir l’origine ou restaurer les situations les plus acceptables.

Or la mutation avait précisément besoin du mouvement plus que de la réflexion, de l’action plus que de l’idée, du visible plus que du discours. Même si les dialogues sont toujours très soignés, ce n’est pas le dialogue qui domine le cinéma de Scott et les mutations passent par le mouvement, par les images que les corps sont capables d’incarner, de développer ou déplacer à travers un combat, un effort qui débordent toutes les significations. Alien n’a pas de mots. Les scènes martiales, les pratiques du corps à corps ne sont pas du tout destinées à un usage décoratif pour séduire un grand public même si elles s’appuient sur un décorum, une technique des armes, une gestuelle des poses comme autant de figures de guerre. Alors la rhétorique se voit elle-même soumise à la gestuelle. Voici que l’action conduit non seulement à des contemplations mais à des vertus davantage éthiques que morales. Ce n’est plus le sentiment du devoir qui commande l’action plutôt que celui de vertu. Il y a une « virtuosité » réclamée par la vertu, la « virtù » étant un exercice virulent qui passe entre les pentes opposées de nos vices. Toute vertu est une ligne de crête, un sentier élevé avec, de part et d’autre, la gravité de nos passions obscures qui dévalent vers la nuit. Autrement, la vertu n’aurait aucun intérêt et serait donnée toute faite. Seule l’action la rend effective.

Il y a ainsi, dans chaque personnage de Scott, notamment dans le cas de Ripley, un sentiment d’effort, comme chez Maine de Biran, qui affronte les obstacles et se prête à tous les débordements possibles. Ce sont des forces plus que des formes qui sont engagées dans le jeu de l’image-action, des rapports de forces qui me font penser au Léviathan comme automate chez Hobbes, ou encore à l’automatisme spirituel de Spinoza, voire encore l’animal-machine dans l’œuvre de Descartes entièrement incarné par Rick Deckard, homonyme du nom du philosophe… C’est par l’automatisme des gestes, la répétition des figures martiales et des bottes d’escrime que se déploie l’effort de persévérer dans l’être. Sans lui, rien ne se meut. Et des automates, évidemment, nous en verrons beaucoup tout au long des films de Scott, à commencer par nous-mêmes, notre propre corps de spectateur. Je suis cent pour cent réplicant disait Ridley Scott dans un message sur Twitter…

Ridley Scott © Reuters / Neil Hall

En vous posant cette question, je songeais à la notion de « corps sans organes » que Deleuze reprend à Artaud et qui lui permet de prolonger l’étonnement spinoziste sur les puissances du corps : on ne sait pas ce que peut le corps ! Pour ces deux cinéastes, la monstruosité du corps ne réside-t-elle pas dans sa capacité à défaire l’organisme en vue d’expérimenter de nouveaux affects et de nouvelles puissances d’agir ? Le corps monstrueux n’est-il pas par définition un « corps sans organes » ? Bien sûr, le cas le plus spectaculaire est peut-être celui de l’Alien : le corps est habité par de l’Autre, par des puissances de vie étrangères qui menacent toujours de faire exploser l’organisme. Mais on peut aussi penser – dans une perspective peut-être plus positive – au corps blessé et supplicié de Maximus qui pousse son corps de gladiateur jusqu’à sa puissance maximale d’affrontement, au péril même de sa vie…

Incontestablement le corps peut plus que ses organes, du moins jusqu’à un certain point, parce que les organes nous permettent de réguler, d’étendre nos capacités de régénération. Mais de là à s’économiser sans cesse, il y a un monde. Maximus reçoit un coup de couteau, mais dépasse la sensation de douleur et pousse son énergie bien au-delà de ce que peut un organisme. Deleuze ne cessait de dire que « ce sont les organismes qui meurent, pas la vie ». Ripley surpasse sans cesse les potentialités organiques, à chaque geste, et Elisabeth également dans la scène d’éventration pour se débarrasser de l’alien qui comptait sur son organisme pour se reproduire. Donc oui, on ne sait jamais ce que peut un corps, quelles limites il est capables d’endurer au détriment des ses organes. Mais tout cela relativement à un point indépassable. Il est possible certes que les acteurs et les réalisateurs, comme les philosophes d’ailleurs, poussent un peu loin le jeu de la création. Philip K. Dick, c’était une pharmacie ambulante, repoussant sans cesse les exigences de la santé, de l’organisation des organes qui nous demandent de manger, de dormir, de récupérer… En même temps, les organes ne sont là que pour obéir à des fonctions qui ne viennent pas de l’organisme. C’est en grimpant qu’on développe des doigts d’alpinistes ou en jouant au piano qu’on pourra conquérir une main. Aristote le savait déjà, l’homme n’est pas intelligent parce qu’il a des mains, mais c’est parce qu’il est intelligent qu’il en possède, poussant sans cesse l’organe au-dessus de ses limites, le forçant à produire des outils que le singe sans doute ne pourrait pas envisager même s’il possédait l’organe en rapport. Les corps sans organes, ce sont les outils, l’épée de Maximus qu’il lance pour couper en deux son adversaire. Commode a les mêmes organes que Maximus, mais se bat avec son épée comme un mannequin face à des adversaires factices. Nous serions tous les mêmes si nous nous définissions par nos organes. Commode, ce n’est pas l’automatisme du corps qui nous débarrasse de devoir recommencer chaque fois à zéro, intégrant des actes qui se font tout seuls pour ouvrir le corps à d’autres potentialité et libérer la pensée pour autre chose. Commode au contraire est noyé pas ses passions et ses tics.

L’idée, c’est donc bien de se fabriquer un corps sans organes tout en respectant leur possibilité, sachant qu’on ne peut vivre sans. Ce serait un peu étrange de vivre pleinement dans l’idée d’un corps tout à fait sans organes. C’est donc l’action qui doit se déployer sur cette limite fragile, c’est elle qui va acter des potentialités qui n’existeraient pas sans elle. Elle a quelque chose d’inorganique, l’action exigeant de nous des prouesses perpétuelles, tout en comptant sur des organes dont le cardio a été consolidé. Je crois que Deleuze ne l’avait pas assez dit et qu’il voit encore l’action comme un schéma sensori-moteur tel que Commode en déploie les figures toutes faites. Un peu de la même façon que les danseurs qui ont appris à danser au lieu de danser vraiment. Donc Ridley Scott nous montre des personnages qui vont au-delà de ce qu’ils peuvent. Pas parce qu’ils auraient des organes plus performants. Bien au contraire, on peut être malade, chétif et se révéler soudainement plus fort que les puissances qui nous contraignent. L’effort n’est rien d’autre, une ligne qui entraîne le corps vers de nouvelles compositions de rapports, qui ne se contentent pas de l’habitude ou du schéma sensori-moteur. A travers l’action, le corps est placé sous des situations qui sont épouvantables, une horreur aussi puissante que celle qui sera éprouvée dans Alien Covenant devant un champ de cadavres, figés comme des statues de sel. Comment évoluer dans un tel paysage dévasté ? Le corps ne peut pas répondre à ça, parce qu’il n’avait jamais rien vu de tel. Et qu’est-ce qu’on atteint sur une telle limite ? Qu’est-ce que le corps va rencontrer en allant jusqu’au bout de lui-même ?

Les philosophes ne se demandent jamais ça. Ils vont invoquer le devoir, la loi morale comme Kant, éprouver le respect, mais on ne sait pas de quoi… Qu’est-ce que le corps rencontre dans l’effort qui l’entraîne dans une espèce de seconde vie, voire une troisième comme le dit Biran ? Le cinéma répond merveilleusement à cette question et en particulier le cinéma de Ridley Scott. Sur cette limite, on rencontre des monstres ! Et devant ces monstres, tous ceux qui sont allés jusqu’au bout d’eux-mêmes vont se croiser non pas parce qu’ils seraient de la même époque, mais parce qu’ils sont allés aussi loin, qu’on les reconnaît à ça ! Rick Deckard rencontre des androïdes, des nexus 6. Et il va entrer dans une espèce de complicité avec Batty qui, lui aussi, va au bout, se plante un clou dans la paume et se recouvre de peintures de guerre. Les deux n’ont pas les mêmes organes, mais les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes vertus. Ce n’est évidemment pas une leçon de morale, mais une virtuosité héroïque qui naît dans le corps et le fait muter.

Le corps sans organes, c’est un mutant et quand vous allez au bout de vos capacités organiques, alors vous faites l’expérience de la métamorphose, à la manière de Kafka. Vous entrez comme dirait Nietzsche dans l’éternel retour ! Maximus, son nom, dit ce maximum, cette maximisation qui l’entraîne à revenir, même s’il va mourir. Au point qu’on ne peut se contenter de regarder un tel film qu’une seule fois. Je veux dire qu’il entre immédiatement dans une mémoire, même à supposer qu’il ait disparu de l’affiche. Il s’auréole automatiquement, entre en résonance avec Spartacus ou avec Robin des bois ou encore tous ceux qui ont porté leur corps plus loin que leurs organes, entre Byron et Dick. Voilà, se forme ainsi une série souterraine qui provoque forcément des retours, des prequels, des reprises, des répétitions… Kierkegaard se demandait si on peut retrouver ce qu’on a vécu, si on peut refaire et reprendre une sensation du passé. Il répond par l’affirmative, mais à condition d’entrer dans l’éternité. Et ce sont des vies de ce genre qu’on rencontre dans les films de Ridley Scott, des personnages qui, en passant le frontière de leur pouvoir, entrent dans la légende.

Vous montrez que le combat est une thématique essentielle dans le cinéma de Ridley Scott. Comme vous le notez, les personnages de ses films sont pris dans une « guerre perpétuelle » (p. 7)… Mais votre approche est très originale puisque vous ancrez cet art du combat dans une forme de vitalisme qui traverse tout le livre : c’est la vie elle-même qui est combat ; en rejoignant l’étymologie, on pourrait dire que la vie se constitue nécessairement comme vir, comme force guerrière (le latin virvenant de l’indo-européen commun Wiros qui signifie « guerrier » et « homme »). Plus généralement, tout tourne autour de la question de la survie à prendre peut-être en un double sens : la vie doit lutter pour se frayer un chemin dans un milieu naturellement hostile, mais c’est seulement dans cette épreuve qu’elle peut créer de nouvelles possibilités de vie et accéder ainsi à une vie supérieure, autrement qualifiée (une « sur-vie »). Et pourtant, même si la vie s’affirme dans un rapport étroit à la vir, ou à la force guerrière, on aurait tort d’y voir une apologie d’un virilisme purement masculin. Chez Scott, les personnages féminins ne sont-ils pas aussi capables de « virilité » ?

Philip K. Dick

Et on pourrait se demander si vertu ou virtù n’est pas aussi quelque chose de ce genre, et virtuel, et virulent, et virologique, et virus… Moi, je dois dire que j’ai beaucoup travaillé sur les virus comme point de fuite pour les organismes, comme ligne d’évolution pour la vie. Le virus contient un potentiel, un devenir virtuel, un champ de possibilités en lequel il faut bien sûr inclure la mort en raison de l’agression des organes, du corps-organe. Mais, en même temps, les virus qui nous font mourir se suicident avec nous. Ce ne sont pas les plus performants. Les meilleurs sont ceux qui s’accommodent à notre corps, qui le dérangent, produisent de la fièvre mais sans nous emporter nécessairement, sans quoi il n’y aurait jamais de mutation. C’est peut-être le problème d’Alien en tant qu’exterminateur radical. Ce n’est pas tout à fait le cas de David dont on ne sait pas ce qu’il va faire une fois entré au Walhalla, ce qui se produira au réveil de l’équipage à la fin de Covenant. C’est par les virus en tout cas que les corps changent, que se produisent des mutations. La vie est virale et les virus sont déjà, d’une certaine manière, informatiques comme l’est David, comme l’était Hall dans 2001.

L’idée de Paix perpétuelle, idée Kantienne par excellence, est en fait une impossibilité devant le désespoir du monde. Impossible de ne pas se mettre en conflit comme s’il suffisait de miser sur un principe régulateur à la manière d’Adam Smith invoquant une « main invisible ». La lutte, la guerre, la négation sont des actes de résistance et tous les personnages de Ridley Scott se situent dans la perspective d’une justice qui passe par le combat. On ne peut laisser faire, passivement, même si nous ne sommes pas tous les jours à la hauteur de la situation et qu’il nous arrive de jeter l’éponge. La vie exige que nous poussions sans cesse plus loin la capacité de déployer au maximum ce que nous pouvons et de résister à ce qui diminue notre puissance d’agir. C’est Spinoza qui le dit remarquablement bien. Et les armes entrent dans ce dispositif. Elles sont les éléments de la vie non pas pour s’étendre mais pour s’accrocher là où elle se produit, là où elle a une chance d’advenir et où elle se trouve délogée. Ce n’est pas la guerre comme « espace vital » et conquête, mais la guerre pour trouver dans le lieu où elle advient la possibilité de poursuivre, de persévérer. Donc survie en un certain sens ou encore surexistence.

La survie n’est pas survivaliste. Ce n’est pas juste chercher à conquérir plus d’espace ou garder sa propriété par une milice privée. C’est, au contraire, aller au-delà de l’espace, dans le pur espace, dans la plénitude de la vie qui se surmonte elle-même, quitte à entrer dans l’éternité, à croire que la mort n’est qu’un accident, ou en tout cas qu’une vie réussie est une vie qui touche à quelque chose de supérieur sans être transcendant pour autant. Cela peut-être un amour, mais tout autant un combat, la figure d’un combat comme c’est le cas d’Achille, ou comme c’est le cas de tous les héros de Scott, Maximus en produisant sans doute le maximum d’effets. Sommes-nous capables, à partir de la vie, d’entrer dans une deuxième ou une troisième vie qui n’est pas seulement le troisième âge mais toute la vitalité de celui qui va au bout, qui aime comme si cela devait durer toujours, qui promeut un monde dont il affirme l’éternité. On dirait que Ripley, à chaque instant, vit comme si elle était éternelle tandis que Weyland se contente d’acheter l’éternité, d’en faire l’objet d’un marché. Toutes les vies ne se valent pas. Il y a de petites vies qui survivent longtemps, certes, mais qui ne surexistent jamais. Au cinéma, en philosophie, les grands auteurs nous font entrer dans une vie qui découvre de nouvelles puissances et nous aspire à sentir que nous sommes éternels, à en faire l’expérience, ici même. Et il se trouve que les femmes dans l’univers de Ridley Scott portent ce genre de foi, notamment Elisabeth Shaw qui croit au monde même quand tout explose autour d’elle. Le « devenir femme » et la foi vont ensemble. C’est une femme et un androïde non-humain qui dépassent finalement l’Homme, qui vont vers le surhumain, même si David va gâcher cette surexistence et que Ripley n’est plus là pour forcer le destin…

Les personnages que Scott met en scène sont des guerriers ou des combattants, mais ce sont aussi des voyageurs… Vous semblez même en tirer une définition de l’héroïsme (applicable peut-être à la pensée philosophique) : le héros, c’est celui qui explore une terra incognita, à l’image de Christophe Colomb dans 1492 ou de l’astronaute Mark Watney dans Seul sur Mars. En paraphrasant Beckett, on pourrait dire que la formule du héros, c’est « cap au pire » : il s’agit d’assumer toutes les incertitudes d’une traversée sans pouvoir s’appuyer sur des certitudes rassurantes. Mais en déclinant le voyage sous toutes ses formes (voyage spatial, exploration maritime, cavale…), Scott ne témoignent-ils pas, à sa manière, des ambiguïtés qui caractérisent la « ligne de fuite » ? Dans Thelma et Louise, le road-trip finit en plongée suicidaire, manière de suggérer que la ligne de vie et d’affirmation dans l’existence peut toujours tourner en ligne de mort ou de destruction… D’autre part, la déterritorialisation vers un Nouveau Monde ne suffit pas à nous délivrer de l’Ancien Monde mais peut produire les pires effets de reterritorialisation (comme la conquête européenne des terres indiennes nous en donne l’exemple). Or vous semblez indiquer que le voyageur ne peut rencontrer l’Autre en tant que tel (c’est-à-dire sans le rabattre immédiatement sur les figures du Même, du familier et du familial) que s’il a la « foi » (p. 219) ; c’est la foi qui permet à l’explorateur d’aller jusqu’au bout de sa traversée infernale. Pouvez-vous revenir sur cette idée ? S’agit-il d’une « foi » comparable à celle que Deleuze réclame dans L’Image-temps(« nous avons besoin d’une éthique ou d’une foi, ce qui fait rire les idiots ») ?

Je disais tout à l’heure que c’est ici même que se produit l’affirmation de la vie, mais le voyage en fait constitutivement partie. En vérité, le voyage sur Mars dans le film de Ridley Scott pariait surtout sur un retour vers la Terre. Il n’y rien à attendre apparemment de Mars, rien à faire dans un désert, si ce n’est la contemplation grandiose qui résulte d’une telle action, comme si l’action produisait ses percepts et que le voyage en était la finalité sans fin. Où s’arrêter en effet ? Hors du système solaire, nous n’irons pas ! Et nous le savons bien quels que soient les progrès de la technique. L’étoile la plus proche est définitivement hors de portée. Ce n’est pas le cas des Planètes, et leurs Lunes sont relativement proches. La voyage de Christophe Colomb était très long, plus long, et Ridley Scott montre l’hostilité qu’il fallait affronter dans ce climat nouveau, tout une adaptation quasi impossible…

Durant son séjour à Genova, Nietzsche fait de Colomb son personnage conceptuel par excellence. Il se veut le Colomb de la pensée. Aussi, que nous tentions une aventure vers d’autres planètes n’a en soi rien de scandaleux si n’était la manière de Musk, très destructrice et animée par des projets idiots comme envoyer une belle voiture dans l’Espace, ce qui me fait penser un peu à Weyland. Mais nous n’aurons sans doute jamais assez de matériaux, ayant tout gaspillé en un siècle pour réaliser des 4X4 et autres projets stupides. Quoi qu’il en soit, le voyage est une expérience cruciale et c’est en lui que se découvrent la survie, des matériaux avec lesquels réaliser un montage. Une recherche d’un horizon pour la vie et la pensée qui puisse exporter ailleurs des germes et sans doute des virus pour terraformer d’autres mondes, au moins en idée, en guise d’appel d’air, même sans aucune chance de réussite. Un principe d’espérance. Mais rien n’est écrit et nous ignorons d’où vient la vie sur Terre qui en présente les meilleures conditions, et c’est bien le problème abordé par Ridley Scott au début de Prometheus. Comment la Terre s’est-elle ouverte à cette force que nous nommons vie ?

Nous ne savons finalement rien, nous détruisons beaucoup, canopée et insectes. C’est un autre « cap au pire ». Il faut peut-être encore empirer le pire. Je crois de toute manière que nous vivons déjà dans la destruction, cette part maudite dont parlait Bataille. L’apocalypse a toujours été contemporaine de l’Histoire, au point de devoir fuir la dévastation, chercher de nouvelles énergies, ramener d’Amérique du bois dans une Europe anémiée. L’idée un peu messianique d’une apocalypse à venir me paraît dépassée à l’époque postmoderne. Il y a une vision cyberpunk incarnée par Blade Runner où nous sommes d’emblée dans un monde postapocalyptique. La déconstruction vient de là, un cap pour parler comme Derrida, un cap au pire qu’on ne peut pas comparer aux destructions du néolibéralisme. La déconstruction se dresse contre la destruction, contre la destruction de la vie, de sa biodiversité, déjà dénoncée dans Soleil vert. Alors, le voyage devient un voyage dans une station de Métro ou dans un underground dont la fiction est à peine exagérée. C’est dans cet enfer là que la vie doit retrouver des possibilités de surexistence, une marge pour s’opposer à la machine économique qui nous tue. C’est déjà dans la dévastation qu’adviennent le combat pour des êtres comme Sébastian qui, dans Blade Runner, vont muter sous une atmosphère devenue irrespirable. Et le voyage du Covenant est animé par le même constat. Il appartient au cinéma de produire ce combat par une revalorisation de l’action, de l’inscrire dans un jeu, une dimension ludique qui ne soit pas non plus celle de l’ennui universitaire.

« Prometheus », Ridley Scott (film, 2012)

À la fin de l’ouvrage, vous parlez de « chronosignes » (p. 256) et de « néantosignes » (p. 248 et suiv.). Ces beaux concepts témoignent, à mon sens, de l’originalité de votre approche. En effet, le postulat qui guide votre analyse semble être le suivant : il n’est pas possible de comprendre pleinement un film, et plus singulièrement un film de science-fiction, si l’on ne se montre pas sensible aux régimes de signes et d’images qu’il met en jeu. Et c’est déjà ce que vous montriez dans le bel article publié à l’occasion de la sortie de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (Diacritik). Sur ce point, vous prolongez l’entreprise initiée par Deleuze dans ses ouvrages sur le cinéma. Ce dernier souhaitait proposer une classification des signes comparable à celle de Peirce. Toutefois, vous poussez cette démarche beaucoup plus loin, en la menant vers des territoires sur lesquels Deleuze lui-même ne s’est pas aventuré. Votre travail semble ainsi s’inscrire dans ce que l’on pourrait appeler une sémiotique de la SF. À moins qu’il ne s’agisse d’une Enquête – au sens humien – sur les signes… Quelle est pour vous l’importance du concept de « signes » ? Pourquoi la SF se prête-t-elle particulièrement à une approche de ce type ?

En fait, l’idée de signe s’était imposée à moi depuis longtemps, mais moins du côté de Peirce que d’Umberto Eco, sémiologue très particulier qui écrit un essai sur Les limites de l’interprétation ou encore Le signe. Mon livre sur le moyen âge était déjà une traversée des signes : une relique, une dent en or, un bout de la vraie croix, une momie, un ossuaire… Donc évidemment, les films d’aventures regorgent de cette nécessité de faire jouer des signes, des hiéroglyphes de l’action qui vont nous dire que quelque chose va se passer, mal se passer, se passer sans passer, dans l’insistance d’une inscription, d’une empreinte, d’une trace. Le corps de l’empreinte également était à l’affût des signes, les ailes du Papillon, les mimétismes de la Seiche comme véritables percepts…

Toute image, dès qu’elle est retenue, le fera en faveur d’un signe, se modifie en signe. Elle entraîne la réalité vers un autre temps, fait durer ce qui ne dure pas et porte la vision vers des horizons qui nous permettent de sortir de l’appréhension directe, de la présence limitée des corps physiques. Une médiation, un médium qui ont quelque chose de métaphysique au sens cette fois ci le plus positif de ce terme, à savoir de ce qui « vient après la physique ». Et Ridley Scott use de ce genre de choses placées aux franges de la physique de manière talentueuse. Une sonnerie stridente qui réveille les voyageurs du Nostromo, une émission étrange au début d’Alien Covenant, un origami dans Blade Runner, l’étrange scène en hologramme des ingénieurs poursuivis par un alien dans une galerie souterraine il y a plusieurs milliers d’années…

J’ai fait l’inventaire des signes d’action quand Deleuze avait fait le relevé des signes d’affection ou de perception par exemple dans le cinéma de Dreyer. C’était une belle invention deleuzienne que j’ai déplacée hors du néo-réalisme italien, vers le Peplum ou la SF. C’était fortement le cas déjà dans mon précédent livre Logique de la science-fiction qui tournait autour de Dick. Tout le roman de Dick, sur lequel repose le scénario de Scott, commence par une carapace de tortue qui aurait vécu plus de deux siècles, mémoire vivante du monde, sculptée par le temps. C’est plus fort qu’Eco, je dirais. On retrouve dans le script l’écaille de serpent tombée d’une robe à paillettes qui va mobiliser l’intrigue et donner à l’action un rebondissement pour réactiver des vertus qui se révèlent au fil des rencontres. Le statut du signe, son caractère indiciel ou iconique exigent l’enquête comme mode d’approche, et c’est tout Blade Runner qui prend cette forme, en s’appuyant sur les ressources de l’image, de l’informatique autant que de la philosophie lorsqu’il est question d’enquêter sur le statut du sujet dans une espèce de cogito cybernétique.

C’est parce que le néant se retire, fait défaut, néantise ou anéantit qu’il faut, au demeurant, une enquête. Et cela ne peut se produire qu’au travers de certains signes, sachant bien sûr que le néant n’a pas de propriétés, qu’il n’existe pas, qu’il se place à l’interstice, dans des franges, des espèces de complexes signifiables capables de donner des points d’arrêts à l’action : par des formes de sommeil, de cryogénisation, d’évanouissements. Ubik de Dick est saturé de néantosignes, à la frontière de la vie et de la mort. De même dans l’hologramme de l’univers lorsque nous découvrons le vaisseau spatial des ingénieurs rempli de choses qui n’existent plus vraiment, de corps qui ne sont plus des vivants, sans être morts, et que David ressuscite… Ou encore la plaine des cadavres figés, dans Alien Covenant, détruits mais encore là, dressés pour l’éternité comme des statues dans le poème de Shelley, Ozymandias… Traverser des néantosignes, voilà qui constitue pour l’action une orientation spéciale. Il ne peut plus être question de rétablir la situation initiale par nos gestes, tout ayant été détruit. Il lui appartient du coup d’inventer un autre devenir, un rebond pour la vie qui passe aux alentours du néant. C’est également ce qui se produit dans Legend lorsque s’interrompt la pendule, qu’il ne reste que deux heures pour ne pas se fermer à la lumière…

Autant de choses qui nous reconduisent vers les stoïciens par des forces insoupçonnées, jamais données a priori, bien supérieures aux qualités morales. Des événements ! Il faut que la philosophie sorte de chez elle bien sûr pour les repérer. Moi, je n’arrête pas de sortir en philosophe hors de la philosophie, vers Ridley Scott ou même Walter Scott qui lui ressemble un peu… Et c’est bien dans une forme d’empirisme, du coup, que se place cette éthique des vertus qui retient d’Aristote quelques formes sublunaires ou supralunaires, selon le cas. Certes Ridley Scott n’a pas besoin d’avoir lu Aristote pour devenir aristotélicien. Les orientations que sont l’amitié, la prudence, l’équité reviennent forcément lorsqu’on va au bout de ce qu’on peut, Marc Aurèle, Aristote ou Ridley Scott se promenant sur la même frontière, touchant au maximum de ce que pouvait leur corps au moment de leur création…

Enfin, vous êtes particulièrement attentifs à la manière dont Ridley Scott monte ses films. Vous soulignez, en effet, que chez lui le montage est monstrueux : le « monstre » se trouve moins dans l’image elle-même que dans le rapport entre les images. Son art du montage se confond ainsi avec un art de la différence (ou de la différance) puisqu’il s’agit de « retarder », de « mettre en suspens » et de différer sans cesse l’image attendue par le spectateur (p. 27-28). J’ai l’impression, en vous lisant, qu’à travers cette réflexion sur l’agencement cinématographique des images, vous cherchez à expérimenter un nouveau mode d’écriture philosophique, un style de pensée et d’exposition qui serait « monstrueux » à sa manière. Quelque chose comme une écriture du suspens (ou du suspense), du cut et du faux-raccord ; une écriture de la différance au sein de laquelle ce ne sont pas seulement les idées qui comptent mais l’incertitude de leurs enchaînements, les effets qu’elles produisent les unes sur les autres selon des rapports jamais prévisibles par le lecteur… Êtes-vous d’accord avec cette remarque ?

Jacques Derrida

Il y a en effet tout à attendre du montage. C’est la grande question philosophique et la grande réalisation cinématographique. Il y a des montages automatiques que connaissait déjà Leibniz, des chaines de raisons, des algorithmes. Il y a des associations plus intéressantes que Hume découvre et que Freud réactualise. Cela se nomme l’association, l’association des idées. Pour Hume, celle-ci obéit à trois principes que sont la causalité, la ressemblance et la contiguïté. Y en a-t-il d’autres ? Freud a cherché du côté de l’image et notamment du rêve des nouveaux principes d’association : des transpositions, des déguisements, des condensations… Quant au cinéma, il entre vraiment dans le royaume du montage et la philosophie peut en extraire de nouvelle manière d’enchaîner. C’est dans l’épouvante, dans l’horreur, dans le monstrueux que se produisent des agencements, des arrangements qui sortent de la normalité, à savoir de principes déjà connus. En fait, c’est cette ligne que je poursuis depuis mon livre sur la science-fiction : comment associer et selon quels raccords qui ne soient pas déjà éculés ? La création passe par là. La Logique de Hegel évidemment en fournit beaucoup, très différents du principe d’identité, de contradiction ou du tiers-exclu. Alors ce qui m’intéresse dans les films de Ridley Scott, c’est bien sûr de suivre ces nouveaux montages.

Par exemple, pour Blade Runner on a trois fins différentes. Une manière d’intégrer la bifurcation dans le montage lui-même. Dans Prometheus, au contraire, ce sont deux ouvertures qui se succèdent pour ainsi dire en parallèle, deux histoires deux univers qui se recoupent : la terraformation tout au début à travers le sacrifice d’une espèce d’Elohim extraterrestre qui lègue son codex, sa bibliothèque génétique aux flots en lesquels son ADN se décompose. Et puis une seconde entrée dans le film montre Elisabeth Shaw qui découvre sur le mur d’une caverne de la préhistoire des dessins d’une constellation, avec une insistance sur une étoile en particulier. Il n’y a ni contiguïté, ni ressemblance, ni causalité entre ces deux séquences. Le lien vient d’ailleurs et se produit pour ainsi dire après coup, de manière rétrospective, lors d’un débriefing au réveil de l’équipage dans une navette spatiale de Weyland. Une lecture qui procède finalement en sens inverse de la chronologie de manière assez hégélienne.

D’une certaine façon, c’est la figure du duel qui s’impose souvent, comme on peut le voir dans le premier film de Scott, Les duellistes et actuellement, le cinéaste travaille sur un nouveau scénario relatif à un duel. Comment s’enchaînent les coups ? On sait que Descartes est l’auteur d’un traité sur l’escrime, traité perdu, mais on peut deviner que ce n’est pas sans rapport avec Les règles pour la direction de l’esprit. L’escrime suit en effet des enchaînements qui ne sont pas étrangers à la raison. Alors, c’est curieux de voir que Spielberg également commence par un Duel. Mais avec Ridley Scott le combat est constant, notamment par son retour dans Gladiator quand la pensée est en rapport avec un champ de bataille et que le montage se fait stratégie, au sens donné par Foucault lorsque celui-ci parle d’une ligne d’affrontement. Où passe la ligne, comment elle bouge ? Les champs de bataille n’existent pas hors d’une telle ligne.

La question est donc celle de l’articulation des signes : comment composer des signes aussi étrangers que l’origami d’une licorne dans un rêve et l’album souvenir d’une androïde ? Sacrée bataille ! C’est donc dans le rapport des signes que se produit une forme de différence. Le signe est toujours hors du présent, dans le retard de l’événement. Il traîne, ouvre une traînée que le cinéaste va suivre et explorer aussi loin que possible. Le signe « diffère », il va « différant », produit un supplément de sens dont les directions sont nombreuses comme c’est le cas d’Exodus où Dieu apparaît à Moïse sous la forme d’un enfant, sachant que Moïse aura toujours eu un retard sur son enfance, lui pour qui l’enfance n’a jamais été présente – pas plus que celle de Deckard d’ailleurs qui se souvient d’une licorne, mais sans que celle-ci ne possède une origine, un lieu de naissance avéré.

Il s’agit ici plutôt d’une carte postale qui circule dans sa mémoire, comme pour Moïse qui est abandonné à même un panier flottant que le souvenir abandonne sur la surface liquide du Nil. Comment ne pas comprendre que s’ouvrent les bras de la Mer(e) Morte pour l’accueillir dans un destin prophétique ? Que c’est terrible tout ça quand cela entre dans la rivalité de deux frères dont manque le père ! Dieu le Père le cède ici au Dieu enfant, héraclitéen, mais pétri de judaïsme. L’Enfant vient avant le Père. Le christianisme, le privilège donné au fils ne sont pas si loin. Et je crois que, en associant à Ridley Scott mes deux livres sur Derrida, se dégage une image de la pensée attendant d’être activée selon les perspectives que je viens d’indiquer, dans un retard qui produit leur différence tout en différant fort heureusement leur sens…

Entretien avec Jean-Clet Martin préparé par Mickaël Perre

Propos recueillis par Mickaël Perre

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire